日本宇宙少年団金沢南ディスカバリー分団で莊司准教授が講演しました!

「地球の周りを回る衛星の「足あと」をたどってみよう」と題して,莊司准教授が2025年1月19日(日)に日本宇宙少年団(YAC)金沢南ディスカバリー分団で,小中学生向けの講演をしました.

人工衛星が地球を周回するときの位置と速度は,万有引力の法則に従って地球の自転,公転とはおおよそ関係なく定まり,通る位置をつないだ曲線は円または楕円になります.この位置をつないだ円,楕円を「人工衛星の軌道」と呼びます.人工衛星の軌道は,地表からの高さ(軌道高度)あるいは軌道(長)半径,軌道の形(円または楕円)を決める離心率,地球の赤道に対する傾き(軌道傾斜角)などを変数として,ミッションに応じてさまざまです.また,時々刻々と変わる衛星の位置の真下(地球上の)点を結んで世界地図に現れる曲線を「地上軌跡」と呼びます.地上軌跡は,衛星が軌道上を移動していくとともに,地球も自転するため,両方の運動を踏まえて求めなくてはなりません.これも様々な軌道に応じて,様々な形になります.

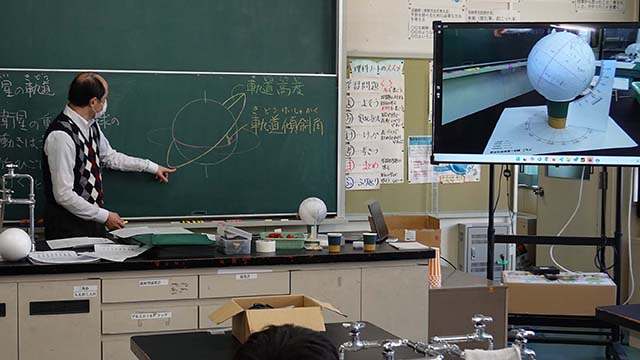

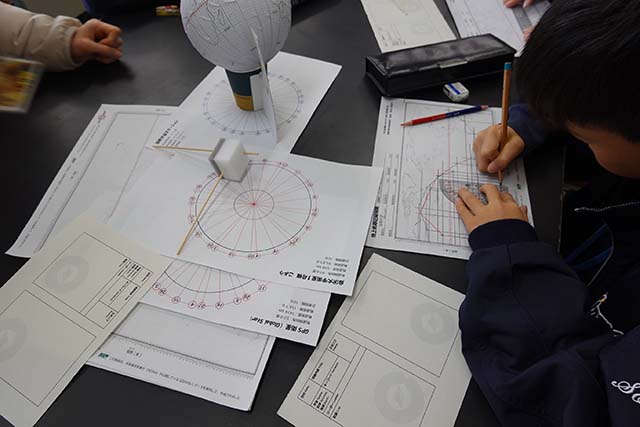

講演では,人工衛星の軌道と地上軌跡について紹介した後,工作と実習を行いました.工作は4人程度の班に分かれ,まず莊司准教授が用意した地球儀の展開図(舟形展開図)を直径10cmの発泡スチロール球に貼り,白地球儀を各班で作成しました.つぎに軌道面上の衛星の位置を10分ごとに記した衛星軌道図の上に地球儀を置き,衛星の位置とその直下の地球上の点を竹串を使った器具で示し,地球上の緯度経度を読み取って,別に用意した世界地図に書き込んでいきました.最後に世界地図上に打たれた点を曲線で結ぶと,衛星の地上軌跡が現れます.軌道図は金沢大学衛星「こよう」の軌道の他,国際宇宙ステーションやGPS衛星などのものを用意し,班ごとに衛星を選んで取り組んだ後,フリーソフト「Orbitron」で莊司准教授が示した図と比べて答え合わせをしました.

参加した団員からは「きどうをきろくするのがとてもむずかしかったし,できたときはたっ成感があって楽しかった.」(小4),「今回の活動では衛星の地上軌跡について学ぶことができて楽しかったです.宇宙についての数学や物理が好きなのでもう少し深掘りしたかったです.」(中3)といった感想をいただきました.より詳しい講演の様子はYAC金沢南ディスカバリー分団の報告もご覧ください.

今回使用した教材は,莊司准教授がオリジナルで作成しました.後日公開予定です.

講演の様子

白地球儀に衛星の位置を示す

衛星の位置を地球儀から読み取っている

白地球儀から読み取った衛星の位置を世界地図に写す

世界地図に衛星の地上軌跡が見え始める

リンク

Satellite Tracking System: Orbitron by Sebastian Stoff (英語サイト)